Медицина

Ранняя диагностика остеопороза

Вычислительные технологии все активнее внедряются в медицину. Об одной из них рассказал доктор физико-математических наук Михаил Устинин, заместитель директора по науке Института математических проблем биологии РАН (Пущине Московская область) - он руководитель проекта по созданию программного обеспечения для ранней диагностики остеопороза.

А предыстория такова. В 1990-е годы из-за резкого сокращения бюджетных средств на нужды здравоохранения многие лечебные учреждения нашей страны, особенно периферийные, не имели финансовых возможностей для закупки рентгеновской пленки - в ее состав входит довольно много серебра, следовательно, она дорогая. По словам Устинина, он и его коллеги, проанализировав сложившуюся ситуацию, пришли к выводу: нужно переходить на цифровые фотоснимки, к тому времени уже успешно использовавшиеся в стоматологии. Но были и сомнения в успехе: в отличие от обычного света рентгеновские лучи почти нельзя сфокусировать. Соответственно и экран, на который они проецируются, по своим размерам должен совпадать с исследуемым органом. Цифровая техника того времени позволяла делать высококачественные экраны размером не более чем с зуб, но не с легкое. А ведь 70% рентгенограмм в медицине - именно легких.

Каковы же принципы действия системы, предложенной учеными из Пущино? Она подобна флюорографу: на люминесцентный экран попадают рентгеновские лучи, прошедшие через исследуемый орган человеческого тела. Люминесцентное вещество преобразует их энергию в свет, а его уже фотографирует цифровая видеокамера. Чтобы меньше облучать пациентов, нужно использовать высокочувствительные матрицы и светосильный объектив. Ко времени начала работы над упомянутым проектом появились и те, и другие, а еще люминесцентные экраны с высокой светоотдачей. Вместо используемой во флюорографии фотокамеры применили цифровой фотоаппарат. И весной 1997 г., вспоминает Устинин, сделали первый в стране цифровой рентгеновский снимок. Врач его посмотрел и сказал: "Подойдет".

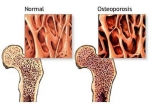

Теперь о сути работы, отмеченной грантом РФФИ в 2004 - 2005 гг. В медицине существует серьезная проблема, связанная с остеопорозом: при нем нарушается метаболизм кальция в организме, что приводит к уменьшению содержания этого элемента в костях, из-за чего они становятся хрупкими и ломкими. В результате можно получить перелом практически на "ровном месте". Не случайно в списке наиболее опасных болезней, составленном Всемирной организацией здравоохранения, этот недуг занимает третью позицию. Но даже опытный врач-рентгенолог способен заметить на снимках данную патологию, когда кости теряют свыше 30% своей массы. Поэтому во главе угла стоит проблема раннего распознавания остеопороза.

В 1960-е годы распространение получила идея диагностировать патологию по денситометрии снимков. Дело в том, что при потере кальция кости слабее задерживают рентгеновские лучи. И если определить плотность "почернения" снимка, после чего сравнить ее с фотоизображением здоровой кости, то можно выяснить степень потери кальция. Однако, как оказалось, стандартный рентгеновский аппарат дает погрешность экспозиции порядка 20 - 30%. Грубо говоря, сделав на нем 5 снимков, среди них не найдем двух одинаковых. А ведь необходимо получить точные величины, характеризующие черноту фото. Тогда чтобы решить задачу, вместе с исследуемой костью на снимок стали подкладывать эталон - алюминиевый клинышек. Теперь уже требовалось измерить не абсолютное значение почернения, а относительное - сравнить плотность исследуемого образца и ступени эталона заданной толщины. Такая служба денситометрии была создана во многих странах, в том числе и в США. Но встала другая проблема - как обработать огромное количество снимков?

По словам Устинина, в Институте математических проблем биологии РАН есть все необходимое оборудование, а также накоплен большой опыт обработки изображений и распознавания образов. "Нам пришла мысль реализовать идею с эталонными снимками на цифровом уровне, чтобы диагностику мог проводить не врач, а компьютер. Ведь если это удастся, то можно будет сделать специальные приспособления с соответствующим программным обеспечением, затем - к обычным цифровым рентгеновским аппаратам. Тогда можно будет в масштабе страны решить проблему ранней диагностики остеопороза. Мы увидели принципиальную возможность создания алгоритмов, методов и программ, которые заменили бы врача, выполняя вместо него рутинную работу по денситометрии снимков. Кстати, уже существуют приборы, измеряющие минеральную плотность кости, но стоят они очень дорого и до их массового внедрения в отечественную медицину пока далеко".

Для специалиста процесс сравнения изображений кости и эталона не представляет сложности. При замене же человека компьютером программа сама должна понять, где кость, где клин, а где просто пятно, вызванное дефектом пленки. К настоящему времени ученые из Пущино серьезно продвинулись в решении этой задачи. Построили еще одну цифровую систему, приобрели соответствующие эталонные объекты, чтобы не экспериментировать на людях. Сейчас исследования в этом направлении продолжаются. Последние 4 года их финансирует РАН.

"Принципиально мы задачу решили, - подчеркнул Устинин, - теперь необходимо набрать статистику. И тут уж не обойтись без профессиональных врачей. Кроме того, подобные исследования важны для понимания, почему возникает остеопороз. Ведь до сих пор неизвестно, вызывается ли он неправильным питанием, климатическими условиями или какими-то другими факторами окружающей среды". В Пущино ученые работают над завершением программы: по заданному эталонному снимку она будет выдавать для исследуемого образца определенное число - минеральную плотность кости.

Янчилин В., Сергей МАКАРОВ

Авторские права на статьи принадлежат их авторам

Авторские права на статьи принадлежат их авторам