Геология

ПЕРВЫЕ ПОЧВЫ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗЕМНЫХ РАСТЕНИЙ

В каких условиях сформировались первые почвы нашей планеты? Когда и в результате каких процессов растения вышли на сушу? Методы палеоботаники позволяют углубить понимание эволюционных изменений, происходивших на Земле сотни миллионов лет назад.

ВОЛХОВСКАЯ НАХОДКА

Живописные берега реки Волхов в Ленинградской области привлекательны не только для туристов, но и для палеонтологов. Здесь, в осыпях под отвесными обрывами или прямо среди обмытых речными водами галек, можно найти окаменелые остатки морских беспозвоночных - вымерших обитателей давно исчезнувшего теплого мелководного моря. Особенно часто встречаются сферические панцири эхиносферитов, относящихся к типу иглокожих, двустворчатые раковины брахиопод (плеченогих) и окаменелые колонии мшанок. Если постараться, отыщется панцирь трилобита - представителя группы членистоногих, особенно характерной для первой половины палеозойской эры. Однако на Волхов меня привели не остатки эхиносферитов и трилобитов...

Следует отметить, что верхняя часть ордовикских отложений, обнажающихся в Ленинградской области, была размыта еще в палеозое, и непосредственно над ордовикскими известняками залегают красноцветные песчаники и глины девонского возраста. Отложения верхнего ордовика, всего силура и нижнего (а отчасти и среднего) девона в этом регионе не встречаются. По-видимому, осадконакопление в течение многих миллионов лет здесь отсутствовало (а если и имело место, то соответствующие отложения были разрушены последующим размывом), сама же территория представляла собой сушу.

В верхней части ордовикских отложений, обнажающихся по берегам Волхова, окаменелых остатков морских беспозвоночных по мере продвижения вверх по разрезу становится все меньше и меньше. Такая тенденция, очевидно, отражает общий регрессивный характер стратиграфической последовательности. На это же указывают странные "хардграунды" - поверхности "твердого дна" с отчетливыми кавернами палеокарста и карманами растворения, формировавшимися уже в субаэральных, практически наземных условиях. Именно поэтому в известняках среднего ордовика, а конкретно - в валимской и вельской свитах, принадлежащих ухакускому горизонту (примерно 460 млн. лет назад), можно предположить присутствие палеопочв. Кстати, последние, относящиеся к каменноугольным, пермским и триасовым отложениям Русской платформы и Приуралья, к настоящему времени уже обнаружены и описаны геологами, палеоботаниками и почвоведами. Но вот каким образом шли процессы образования почв разных типов, какие фазы прошла их эволюция, пока остается неясным. Желание найти древнейшие почвенные профили и привело меня на волховские берега.

Уже первые наблюдения и результаты обнадеживали. В изучавшемся разрезе у деревни Бор, расположенном на правом берегу реки, выше города Волховстрой, признаки субаэральной экспозиции, т.е., по меньшей мере, периодического осушения валимских и вельских отложений, безусловно, присутствовали. В один из дней, отбирая образцы для последующего изучения, я вдруг заметил на поверхности небольшого куска известняка, расколовшегося под ударом молотка, странные образования. Сам известняк содержал фрагменты панцирей крупных трилобитов вида Xenasaphus devexus Eichwald, образовывавших моновидовые скопления в пограничных отложениях валимской и вельской свит. Однако на головном панцире ксеназафуса, находившегося в моих руках, располагалось нечто совершенно удивительное.

К нему прикреплялись два небольших темно-коричневых побега длиной около 5 мм и шириной до 0,5 мм, с эллиптическими вздутиями на верхушке. При внимательном исследовании находки оказалось, что ткани, их слагающие, неоднородны. У побегов были плотные наружные покровы, а сами побеги и верхушечные образования имели неясные спирально расположенные бороздки и утолщения.

Внешне, как по общему облику, так и по размерам, загадочные остатки очень напоминали побеги тортиликаулиса (Tortilicaulis offaenus Edwards et al.) - примитивного спорового растения из группы риниофитов, описанного в 1994 г. группой английских палеоботаников, возглавляемой Дайаной Эдварде и Джоном Ричардсоном, известными специалистами по первым наземным растениям. Однако остатки тортиликаулиса они обнаружили в нижнедевонских отложениях, а мое загадочное растение было найдено в среднеордовикских. Значит, их разделяло не менее 60 млн. лет...

ОРДОВИКСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ

Скептически настроенный читатель, конечно, может проявить известное недоумение: как же наземное растение оказалось на панцире жившего в воде трилобита? Этот вопрос требует обстоятельного ответа и небольшого экскурса в палеозоологию.

Безусловно, трилобиты были морскими организмами, в большинстве обитали на самом дне, т.е. относились, как говорят биологи, к подвижному бентосу. Встречались и мелкие, планктонные их формы, а также слепые обитатели придонного ила. Но все ли трилобиты жили в относительно глубоководных условиях?

Я думаю, что в мелководном ордовикском море многие из трилобитов вполне приспособились к жизни практически у уреза воды, в условиях первых сантиметров глубины и периодического осушения.

Именно пребывание на границе водной и воздушной сред могло способствовать появлению у них специфических адаптации, в частности, образованию глаз, сидящих на возвышениях или даже на стебельках. Эти адаптации, конечно же, были востребованы и в условиях жизни на дне, при зарывании в ил и т.д., но не будем забывать, что, например, у современных крабов, существующих в полосе прибоя или в мангровых зарослях, и даже у некоторых рыб (скажем, у илистого прыгуна) глаза тоже сидят на специфических возвышениях или же стебельках, повторяющих один в один строение глаз некоторых ордовикских трилобитов.

Теперь несколько слов о слоях, в которых я нашел остатки таинственного растения. В них, как уже отмечалось, встречаются массовые скопления крупных (до 15 см в длину) панцирей трилобитов-ксеназафусов. Эти скопления нередко называют местами линьки ксеназафусов, однако такое предположение вызывает ряд возражений. Во-первых, если речь идет о линочных панцирях, почему все они практически одного размера? Трилобиты, понятное дело, линяли на протяжении всей своей жизни, поэтому в местонахождении должны попадаться "одежды" разного размера, отражающие онтогенетические стадии развития особей. А этого не наблюдается. Во-вторых, панцири ксеназафусов сохранились в целом виде (обламываются только подвижные щеки, да и то не у всех экземпляров), хотя в процессе линьки они должны разваливаться на составные части. В-третьих, одноразмерные панцири образуют компактные скопления, разделенные пустыми пространствами. Получается, что трилобиты должны были одновременно приползать на определенном этапе своей жизни в одно место и синхронно сбрасывать панцири? Такая гипотеза мне представляется маловероятной.

Я предлагаю другое объяснение феномена образования скоплений панцирей ксеназафусов в среднеордовикских отложениях Ленинградской области. Последние формировались в исключительно мелководных условиях при периодических и довольно длительных осушениях. Многочисленные ксеназафусы, обитавшие на сублиторали, могли попадать в обширные мелкие лужи, возникавшие при долговременном осушении дна. Именно там, где медленно высыхала морская вода, они и находили свое последнее пристанище, образуя по мере сокращения лужи все более и более плотные скопления. Эта гипотеза объясняет и присутствие на панцирях уже погибших ксеназафусов возможных остатков наземных растений.

НАЗЕМНЫЕ РАСТЕНИЯ ПОЯВИЛИСЬ ДО СИЛУРА?

Следует отметить, что сообщения о находках макроостатков наземных растений в ордовикских отложениях самых разных районов мира уже неоднократно появлялись в печати, но ученые к ним относились довольно скептически, хотя присутствие спор высших растений в породах ордовикского возраста признают многие палеоботаники. Однако если есть споры, значит, должны были существовать и растения, их продуцировавшие.

Если взять прекрасный по исполнению и исключительно точный в плане передачи научной информации альбом чешских специалистов Зденека Шпинара и Зденека Буриана "История жизни на Земле" (1977 г.) и открыть страницу, посвященную первым наземным растениям, то на иллюстрации с изображением побережья ордовикского моря увидим заросли невысоких травянистых растений, относящихся к виду Boiophyton pragense Obrhel. Бойофитон описан чешским палеоботаником Иржи Обргелом в 1959 г. по образцу, найденному у села Вокович в окрестностях Праги. На нем сохранился отпечаток тонкого побега с ланцетовидными листьями, напоминающими листья плауна или листостебельного мха. Некоторые палеоботаники предполагают, что бойофитон - это остатки дендроидных граптолитов, вымерших морских полуколониальных полухордовых животных, обитавших от кембрия до карбона. Спустя семь лет этот ученый описал еще одно ордовикское растение - крейциеллу Путцкера (Krejciella Putzkerii Obrhel), отдаленно напоминавшее часть побега плауновидного.

Одновременно с первой статьей Обргела в Польше вышла в свет другая работа, которая так и называлась "Открытие ордовикских наземных растений". Авторы - польский палеонтолог Роман Козловский и венгерский палеоботаник Пал Грегуш - сообщали о находке ископаемых остатков двух растений, отнесенных к новым родам и видам: Musciphyton zakroczymense Greguss и Hepaticaephyton polonicum Greguss. Их обнаружили в долине Вислы в 30 км севернее Варшавы, у села Закрочим, в глыбах известняка ордовикского возраста, перенесенных плейстоценовым ледником из Скандинавии. Козловский растворял известняковые образцы на предмет извлечения остатков граптолитов и вместе с ними, а также иглокожими и брахиоподами обнаружил фрагменты побегов явно наземных растений, скорее всего, перенесенных в море с близлежащей суши. Мусцифитон и гепатикафитон оказались примитивнее считавшихся в то время первыми наземными растениями псилофитов (риниофитов), однако судя по наличию кутиновых покровов и разделению побега на ткани, оба произрастали на суше.

В литературе есть сведения и о других окаменелых остатках предположительно наземных растений в нижнепалеозойских отложениях. Конечно, многие сообщения вызывают сомнения: растительные остатки нередко имеют неважную сохранность, а их интерпретация неоднозначна. Но сам факт, что такие данные есть и их количество увеличивается, свидетельствует: некоторые из них действительно отражают первые шаги растительного мира по освоению и колонизации суши.

ВОЗМОЖНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Какое же место могло занимать растение из среднеордовикских отложений, найденное мной на Волхове, в общей цепочке событий, приведших к появлению высших растений и формированию первых наземных сообществ?

Давайте сначала обратимся к морфологии обнаруженного растения, которое я предлагаю назвать волховиеллой примитивной (Volkhoviella primitiva Naug.) - оно созвучно и месту находки, и ее эволюционной примитивности. В моем распоряжении - единственный экземпляр с двумя сохранившимися побегами, избранный голотипом (типовым образцом). Побеги не превышают в длину 5 мм при ширине в самой узкой части около 0,4 мм. На верхушке располагается единичное эллипсоидальное или веретеновидное утолщение, очевидно, являющееся спорангием (вместилищем спор). Длина его 1,2 мм при ширине около 0,8 мм. К сожалению, сохранность побегов, замещенных за многие миллионы лет лимонитом (гидроокислами железа), исключает возможность детальных исследований с привлечением микроскопии. И спорангии, и сами побеги имеют внешние покровы, отличающиеся по консистенции (плотности и интенсивности окраски) от остальной части растения. Наличие проводящих тканей не установлено.

Как легко увидеть из приведенного описания, волховиелла представляла собой очень примитивное растение, сочетавшее внешние признаки и риниофитов вроде упоминавшегося тортиликаулиса, и некоторых современных лишайников, например, известной любителям ботаники кладонии. Конечно, данных о строении волховиеллы слишком мало для того, чтобы с уверенностью говорить о ее принадлежности к высшим растениям. Но остатки найдены в отложениях с признаками субаэрального происхождения, а наличие у этого растения плотных покровов свидетельствует в пользу того, что оно могло произрастать в наземных условиях.

Вообще говоря, для достоверного отнесения ископаемого остатка к древнейшим высшим растениям необходимо зафиксировать присутствие таких признаков, как наличие спор с трехлучевым рубцом, проводящей системы, разделения на ткани и присутствие эпидермиса с устьицами. К сожалению, даже у наиболее хорошо изученных позднесилурийских и девонских риниофитов многие из перечисленных выше признаков остаются неизвестными.

Примитивность строения волховиеллы, вместе с ее исключительно большой древностью, указывает на то, что она располагается где-то в самом основании древа наземных растений.

Каким же образом происходил процесс освоения растениями суши и с какими другими событиями в истории биосферы Земли он был сопряжен?

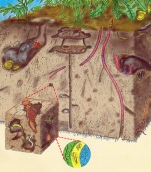

В архейскую эру (3800(?) - 2500 млн. лет назад) - первую в геологической истории нашей планеты - континенты, скорее всего, были безжизненными, однако уже в протерозое (2600 - 542 млн. лет назад), после появления первых прокариотных организмов - цианобионтов, их колонии могли развиваться не только в морях и океанах докембрия, но и в условиях суши, в понижениях, увлажнявшихся после выпадения атмосферных осадков. Возможно, именно в последних, на первых размягченных и обогащенных органическим веществом субстратах начали формироваться наземные сообщества, состоявшие из бактерий, водорослей и грибов, образовывавших тесные симбиотические связи. Здесь, по-видимому, появились лишайники, сохраняющие свои "спартанские" жизненные предпочтения и по сей день.

Процесс развития первых наземных сообществ был тесно связан с формированием первых почв, причем взаимодействие последних и бактериально-водорослево-грибных сообществ было, по моему мнению, системой с обратной связью. Развитие почв способствовало расширению архаического разнообразия таксонов, входивших в состав только что образовавшихся наземных сообществ, а жизнедеятельность их элементов обогащала первичные почвы различными биогенами, накопление которых в конечном счете привело к образованию гумусированного слоя - генетического почвенного горизонта "A". Механическое и химическое разрушение изначально скальных или кластических (обломочных) субстратов обусловило формирование второго, нижележащего генетического горизонта "B". Эта взаимосвязанная и взаимозависимая пара (почва - растительное сообщество), вероятно, появилась не позднее начала палеозойской эры, в кембрийском или начале ордовикского периода.

Однако в становлении наземной растительности не могли не принять участие и сугубо морские водорослевые сообщества, произраставшие в условиях сублиторали и литорали, при периодических осушениях, обусловленных приливами и отливами. В конце протерозоя и в начале палеозоя базовое разнообразие водорослей уже сформировалось. Скорее всего, именно у тех водорослей, что располагались на литорали и испытывали на себе безжалостное действие прямых солнечных лучей и иссушающего ветра, появились первые плотные покровы, впоследствии преобразовавшиеся в защитную полимерную пленку - кутикулу. Такие формы, в общем-то водорослевые по своей макроморфологии, но с уже исключительно хорошо развитыми внешними покровами, известны из девонских отложений - это роды Orestovia, Bitelaria, Rhytidophyton, Spongiophyton и некоторые другие. Одни палеоботаники относят их к водорослям, другие - к самым примитивным высшим растениям, систематическое положение которых еще окончательно не определено. Именно эволюционные эксперименты в формировании у водорослей плотных наружных покровов привели к окончательному заселению литорали, завершившемуся в ордовике - начале силура. Одним из таких колонистов, осваивавшим временно осушаемые прибрежные районы ордовикских морей, была волховиелла.

Что было дальше? По моему мнению, уже в силурийском периоде произошло совмещение первичных наземных бактериально-водорослево-грибных сообществ, подготовивших формирование первых почв, и литоральных водорослевых сообществ, в которых к этому моменту уже присутствовали растения, находившиеся практически в пограничном физиологическом состоянии между водорослями и настоящими высшими растениями, способные произрастать в условиях суши, с плотными покровами, разделением побегов на ткани и размножающиеся спорами. Дальнейшая эволюция обоих сообществ протекала синхронно, со взаимными таксономическими обменами, возможно, сопровождавшимися трансдукционной интрогрессией, т.е. обменом генетическим материалом не в процессе размножения, а за счет параллельного переноса генов вирусами. Это подхлестнуло эволюционные процессы развития и самих растений, и формирования первых, в полном смысле наземных растительных сообществ, осуществившемся в конце силура - начале девона, т.е. около 420 - 410 млн. лет назад.

Два побега волховиеллы, сохранившиеся рядом с фрагментом головною панциря трилобита (Xenasaphus devexus).

Детальная прорисовка образца волховиеллы. На верхушках побегов видны эллиптические спорангии, а на поверхности побегов - спиральные утолщения.

Скопление панцирей трилобитов (Xenasaphus devexus).

Такими 150 лет назад палеоботаники представляли первые наземные растения. Psilophyton princeps Dawson, реконструированный англичанином Досоном в 1859 г. по находкам из нижнего девона в Канаде.

Протобаринофитон Обручева (Protobarinophyton obrutschevii Ananiev) девонского периода - вполне сформированное высшее наземное растение, один из видов, произраставших в первых "протолесах", появившихся на нашей планете в результате естественного отбора (по А. Ананьеву, 1957 г.).

Современные лишайники, относящиеся к роду кладония (Cladonia), позволяющие взглянуть сквозь мглу времен на первые наземные растительные сообщества.

Одно из древнейших наземных растений куксония (Cooksonia crassiparietilis Jurina), найденное в нижнедевонских отложениях Центрального Казахстана. Куксония дает представление о строении древнейших наземных растений. Хорошо видны вильчато разделенные безлистные побеги с одиночными эллиптическими спорангиями, сидящими на концах веточек.

Схема формирования первых наземных растительных сообществ: AR - архейская эра, PR - протерозойская эра, Є - кембрийский период, O - ордовикский период, S - силурийский период, D - девонский период.

Словарь терминов

Сублитораль - зона морского дна, относящаяся к шельфу.

Литораль - зона морского дна, затопляемая во время прилива и осушаемая при отливе.

Палеозой (542 - 251 млн. лет назад) - одна из групп общей стратиграфической шкалы и соответствующая ей эра геологической истории. Включает 6 геологических систем: кембрийскую (542 - 488,3 млн. лет назад), ордовикскую (488,3 - 443,7), силурийскую (443,7 - 416), девонскую (416 - 359,2), каменноугольную (359,2 - 299) и пермскую (299 - 251 млн. лет назад).

Доктор геолого-минералогических наук Сергей НАУГОЛЬНЫХ, Геологический институт РАН

Авторские права на статьи принадлежат их авторам

Авторские права на статьи принадлежат их авторам